今年5月,34岁的刘楚昕凭借长篇小说《泥潭》获得第二届漓江文学奖虚构奖。6月12日,网上开启《泥潭》预售,开售仅8小时售出5万册,首日售出10万册,8天30万册。

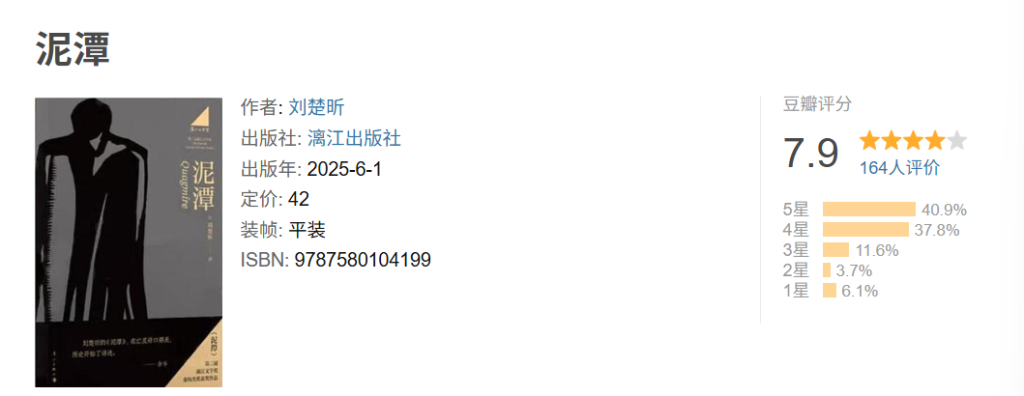

近日,不少读者在网上晒出他们刚刚收到的《泥潭》。截至7月4日20时30分,《泥潭》豆瓣评分7.9,已有164位读者参与评价。有读者认为《泥潭》整体是一部成熟的作品,还适合拍成影视剧;有读者在书中看到了加缪、福克纳、帕慕克、余华等作家的影响;也有读者直言开头的意识流叙事带来了理解难度,阅读这部作品或许需要一点历史知识。

《泥潭》豆瓣评分7.9分(截至发稿时)

7月4日,《泥潭》在广西漓江书院未来方舟店举办了首场线下新书发布会。刘楚昕本人也来到了现场。

“每次读者找我签名、合影,我心里都非常焦虑。”对于成为“流量作家”,刘楚昕说,“在我的价值观里,一个人的名气如果大于他的实力,这个人就是华而不实的,就是虚假的,可笑的。获得茅盾文学奖这些级别的作家,他们书的销量、名气、关注度可能都没有我大,但我知道自己几斤几两,我就是一个文学路上的初学者。”

刘楚昕在新书发布会现场。图片来源:新华社

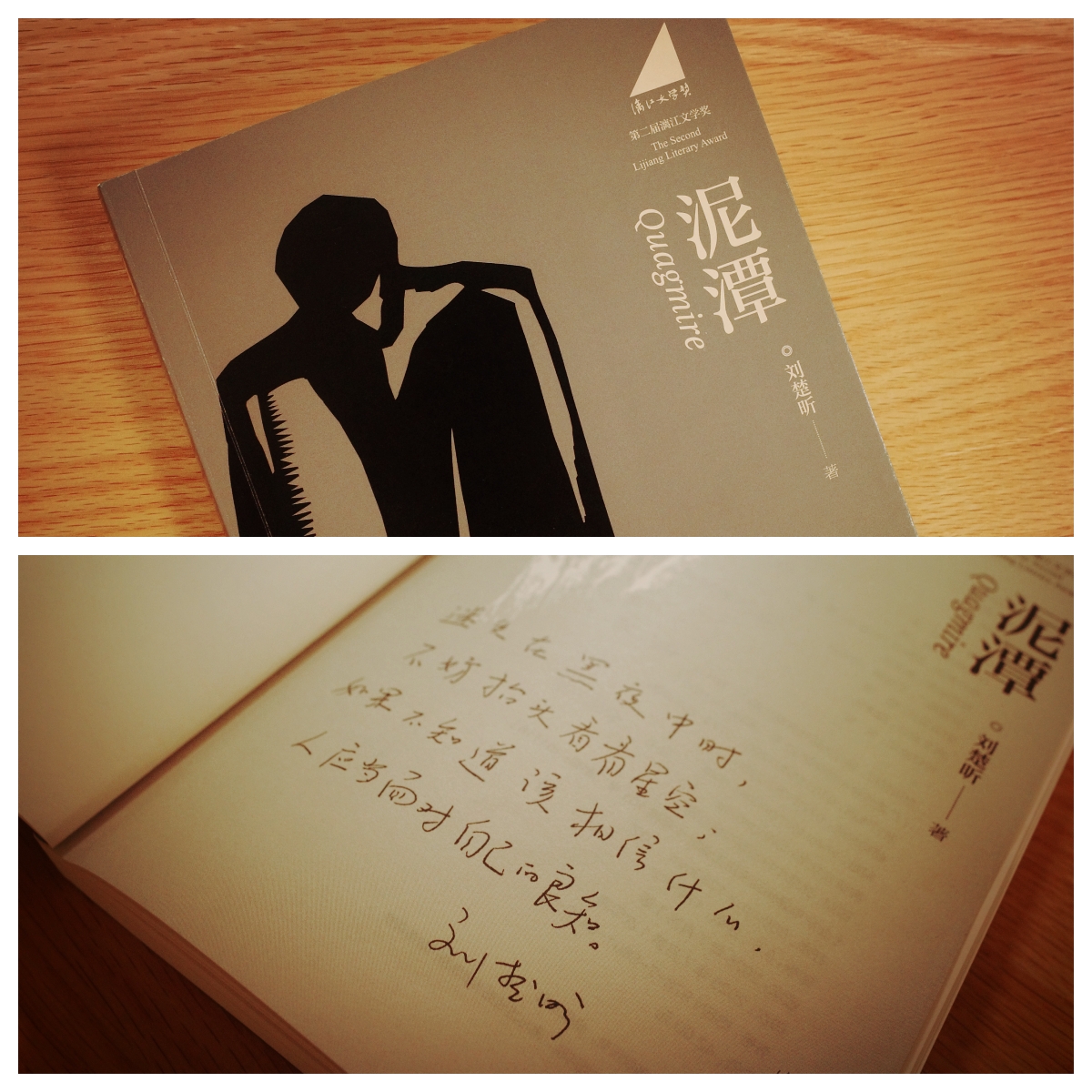

《泥潭》实拍图。

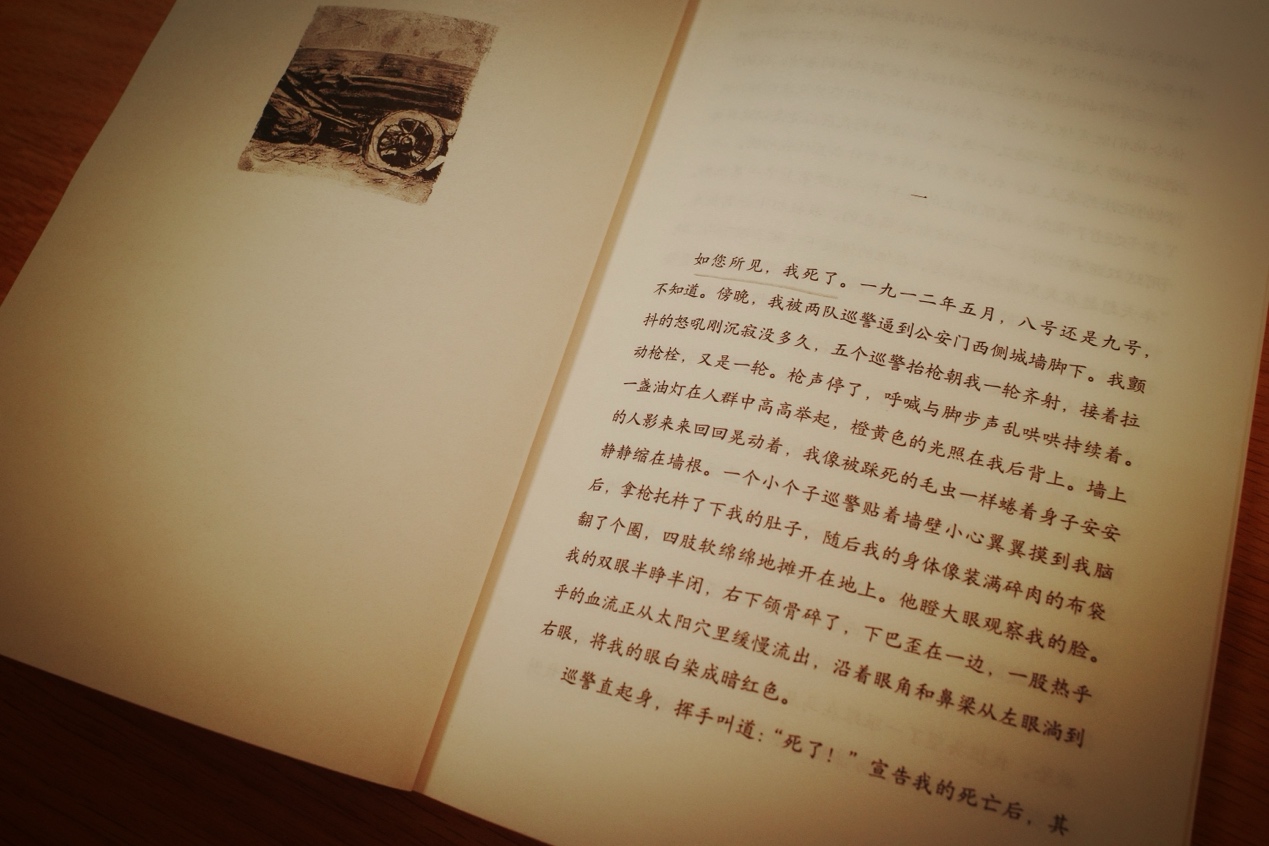

澎湃新闻记者第一时间读完了这部17多万字的《泥潭》。它以辛亥革命的序幕武昌起义为背景,讲述了个体在社会动荡裹挟时的纠葛与迷茫。

故事分为三个部分。第一部分以亡灵恒丰的讲述开篇。恒丰是荆州左都统恒龄的儿子,曾是军官。父亲自杀、妹妹失踪……生前的种种回忆闪现,宛如梦境;第二部分是第三人称叙事,主要人物是曾伪装成恒龄手下的革命党关仲卿;第三部分则是神父马修德的日记与回忆。

三个部分内容交织,相互印证,越读到后面越会有“原来如此”以及“人物群像串在一起”的感觉。对辛亥革命历史背景有所了解的读者会更容易进入这个故事,因为不少小说人物有其历史原型。

《泥潭》实拍图。

刘楚昕是湖北社科院哲学所助理研究员,武汉大学哲学博士。谈到《泥潭》的写作初衷,他表示最初想写一部有激烈戏剧冲突,以及涵盖形形色色不同阶层人物的“史诗般的小说”,后来翻阅家乡荆州的地方志,发现清末时期充满了冲突:满汉、革命党和清政府、革命党和会党、武汉革命党和南京革命党……于是就这么动笔了。

他也在《后记》中声明,这部小说是基于历史的虚构,其历史背景、历史走向是真实的,部分人物也有其真实原型,但小说终归是小说,故事发展自有内在逻辑。“读者切莫将小说与历史混为一谈。”

刘楚昕 图片来源:漓江书院视频号

《泥潭》讲述的是被卷入时代的众生万象。在某种程度上,我们也可以说作为个体的刘楚昕,今天也被卷入了一个流量时代。一番文学奖获奖感言之后,是意想不到的全网爆火,以及扑面而来的好奇、猜测、质疑。刘楚昕曾说:“待新书上市时,书页里的每一个字,都是我最诚挚的答复。”

一个客观事实是,目前网上有关刘楚昕或者《泥潭》的消息依然聚焦个人故事,鲜少从文本本身出发。

在出版方的采访中,刘楚昕表示作品出版会有更多人看到他的作品,他会比较开心,“我写的故事,我创造的世界,终于有人注意到了,终于有越来越多人能够走进这个世界了。”

在晒出“《泥潭》到货”的网友中,有人已读完全本,有人在社交平台摘录一二。无论如何,摘掉“获奖光环”,放下“个人经历”,不带预设地进入一个故事,才是写作者和阅读者真正需要的。

转载请注明来自小橙子的城堡,本文标题:《就文本本身,刘楚昕的《泥潭》怎么样?》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 津ICP备2021005108号-1

津ICP备2021005108号-1