在梵高的自画像面前,我想起了一个人,他就是赵小勇。

他是一名画工,像流水线工人一样,他在深圳大芬村临摹梵高已经20年了。

他从下午两三点开始画画,一直画到凌晨三四点,有时通宵。

就这样日复一日的重复劳作,对着买来的画册和电脑上的图片,不停的模仿,不停的复制,可他心里深深的明白,这一切都是别人的。

甘心吗?

真的不甘心啊!

起码,我也要去荷兰的梵高美术馆看看真迹啊!

可是,有的人生来就没有挥霍的自由。

1972 年,赵小勇出生在湖南邵阳的一个偏远山村。父亲早逝,母亲一人撑起整个家。家里实在没钱,他在 17 岁那年辍学外出打工。他一路南下,来到深圳。初到这座陌生城市时,他睡过桥洞,打过零工,做过搬运工。直到有一天,一位工友带他走进了大芬村。

在生活的夹缝中,赵小勇内心最深处的这个梦想,每次提起,也只能和妻子钟早春面面相觑,默默地感叹一句“没钱啊”。

是啊,一幅画当时差不多就500块钱,要画多少张,才能拼凑得出去荷兰的往返机票啊!

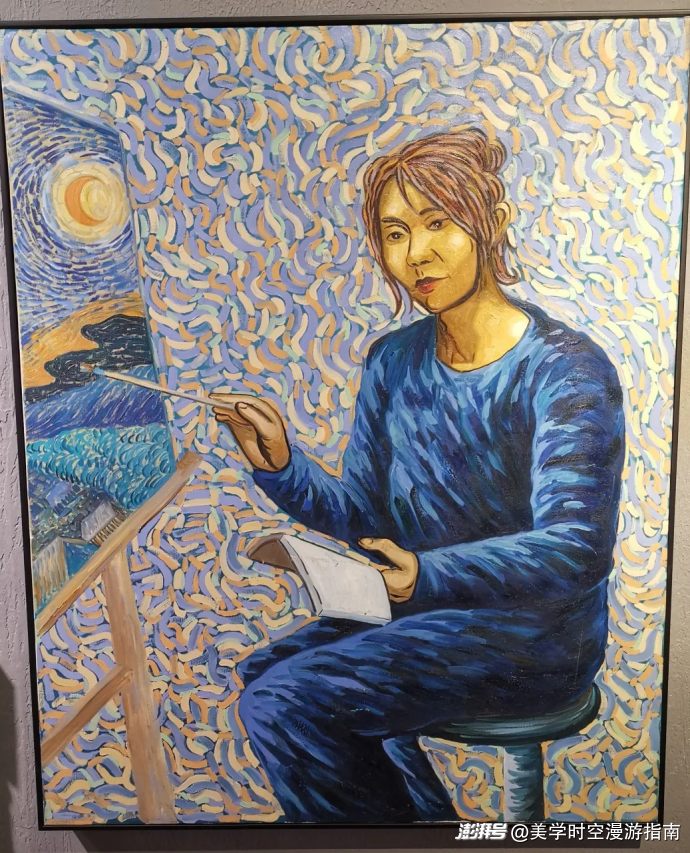

赵小勇画了很多幅向日葵,而钟早春则画了很多幅星月夜。

大概是2001年吧,赵小勇在这一年里,画了整整一年梵高的《鸢尾花》。我简直难以想象,这么枯燥乏味的工作他是怎么坚持下来的,就这样,一个人画背景,一个人画花,另一个人画花瓶。赶着工期,用一年画完5000幅《鸢尾花》。

深夜里,大芬村的画室都会听一档叫做“夜空不寂寞”的电台节目,节目专门做给漂泊在外的异乡人听。在万籁俱寂中,整个大芬只有电台的歌声和画笔摩挲的沙沙声。

赵小勇的梦想,就在这沉默的沙沙声里,被反复的咀嚼。20年里,接单,画画,交货,再接单……最忙的时候,要在一天画10幅梵高。

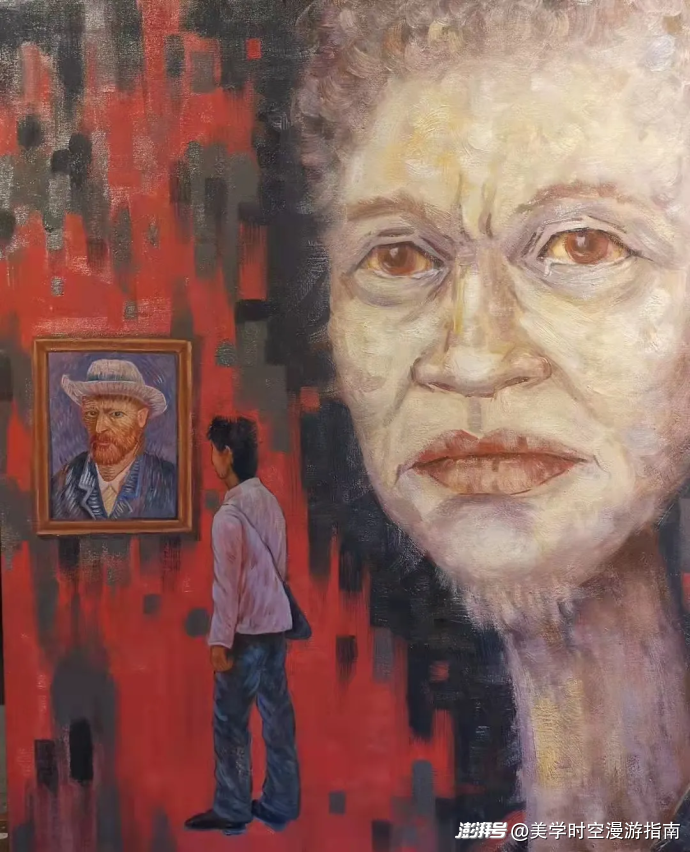

一直到十七年后,到了2014年8月,在摄影师余海波和导演余天琦的陪同下,赵小勇终于走了一生中最遥远的距离,来到了梵高的真迹面前。在去往梵高美术馆的路上,他的眼睛里全是渴望和新奇,可这画面却让人泪目到不敢直视。

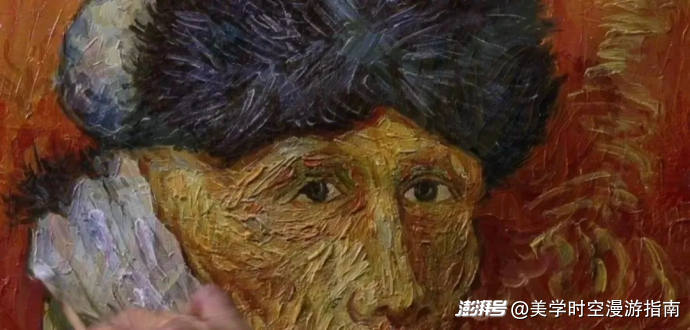

当赵小勇看着眼前真正的梵高,他才惊讶又无措的发现:

“颜色不一样……笔触也没有那么厚。”

“画册上的画笔触很粗犷,色彩又很靓丽,可博物馆里的那一幅笔触非常细腻,色彩很柔和。”

赵小勇跟工作人员说,他画了几十年梵高,对方很感动,接着问他:

“你有没有自己的作品?”

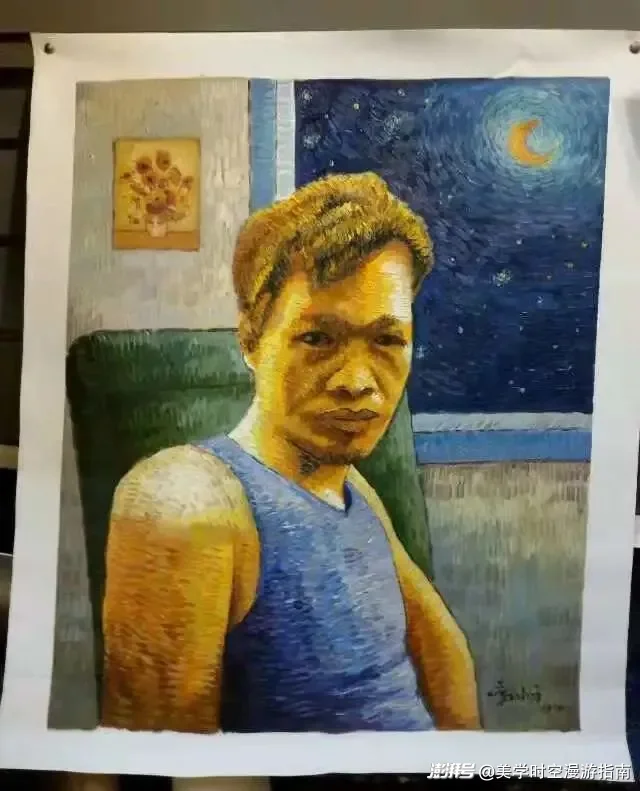

赵小勇是“中国制造”的一环,是全球化链条中最底层的复制者。对于层层叠叠的笔触,他都有了肌肉记忆。可他用自己的生命去靠近梵高,却发现自己始终活在别人的影子里。

回到深圳,赵小勇才意识到他那10万多张仿制画,也许根本不能叫作品,充其量算是产品。

临摹得再像,都不如自己的一张原创。

赵小勇的荷兰之行,不是终点,是一个新的起点。

去荷兰前,赵小勇有一幅“吃土豆的人”刚完成一半。

回国后,他做的第一件事就是把这幅画完成,随后又把梵高所有的画重新画了一遍。

后来,这些画都卖出去了,唯独留下这幅“吃土豆的人”。

接着,赵小勇开始尝试着去画一些原创作品。

他的第一幅原创作品就是画自己的妻子钟早春。

“我画完之后拿给她看,她很开心。后来有人想买,她就说不卖。”

他画下钟早春的笑容,画下童年走过的石板路,画下老屋的阳光与风。这些画面或许不够惊艳,却带着温度,带着时间的痕迹,是他亲手创造的世界。

在这个时代,有多少人像赵小勇一样活着?

他不是一个天才,也不是一个奇迹。他正以朴素的方式告诉我们:你要成为你自己,哪怕你的世界很小,也要用色彩填满它。

每一个在命运缝隙中挣扎的小人物,都有靠近自己梦想的方式,赵小勇选择了最笨的一种。

愿每一个平凡的人,都能找到属于自己的光。

转载请注明来自小橙子的城堡,本文标题:《中国梵高的渺小与伟大 | 赵小勇的前半生》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 津ICP备2021005108号-1

津ICP备2021005108号-1