7月4日—6日,上海大剧院上演引进自德国拜罗伊特音乐节的瓦格纳歌剧《特里斯坦与伊索尔德》。这次演出由上海歌剧院、上海大剧院联合出品。歌剧由许忠执棒上海歌剧院交响乐团、合唱团,携手中外歌唱家共同呈现。拜罗伊特音乐节总监、瓦格纳重孙女卡特琳娜·瓦格纳表示,许忠和上海歌剧院交响乐团的演奏水准完全可以媲美拜罗伊特音乐节乐团。上海歌剧院的几位歌唱家初尝此剧,表现也可圈可点。

我所聆听的,便是7月5日晚的中国组。如果说音乐是时间的艺术,聆听瓦格纳尤其是在拜罗伊特音乐节观赏据说更是仪式感拉满的体验,人们甚至把每年夏天赴拜罗伊特追星瓦格纳之旅称为“朝圣”,英语里还专门有个词来形容“瓦格纳迷”,那是贝多芬和莫扎特都未有的待遇。

对于在拜罗伊特下午4时开始的剧目,人们身着正装会早早赶到绿丘上的节庆剧院,广泛的社交后鱼贯而入犹如古希腊扇形剧场的观众席。他们面对的是长达六个多小时,每个中场休息一小时的歌剧体验:节庆剧院的独特声学空间、由欧洲顶尖好手组成的节日乐团、全球以演唱瓦格纳著称的歌唱家、作曲家瓦格纳的重孙女卡特琳娜亲自督阵并挑选的指挥、标新立异的制作,还有没有空调的闷热室内环境和狭窄到让人如坐针毡的木制板凳。有经验的看客会自带靠垫和坐垫增加舒适感,但随着全球气候变暖基本上近几年来每年都会有观众热晕从而被扶出犹如烤箱的观众席接受随时在外待命的医疗人员的救治。

除了闷热的室内和不适的座椅,上海大剧院也许为那些包括我在内尚无缘亲赴德国“朝圣”的乐迷提供除了拜罗伊特以外最为接近拜罗伊特的观剧观感。给我带来第一直观印象的是造景和灯光。

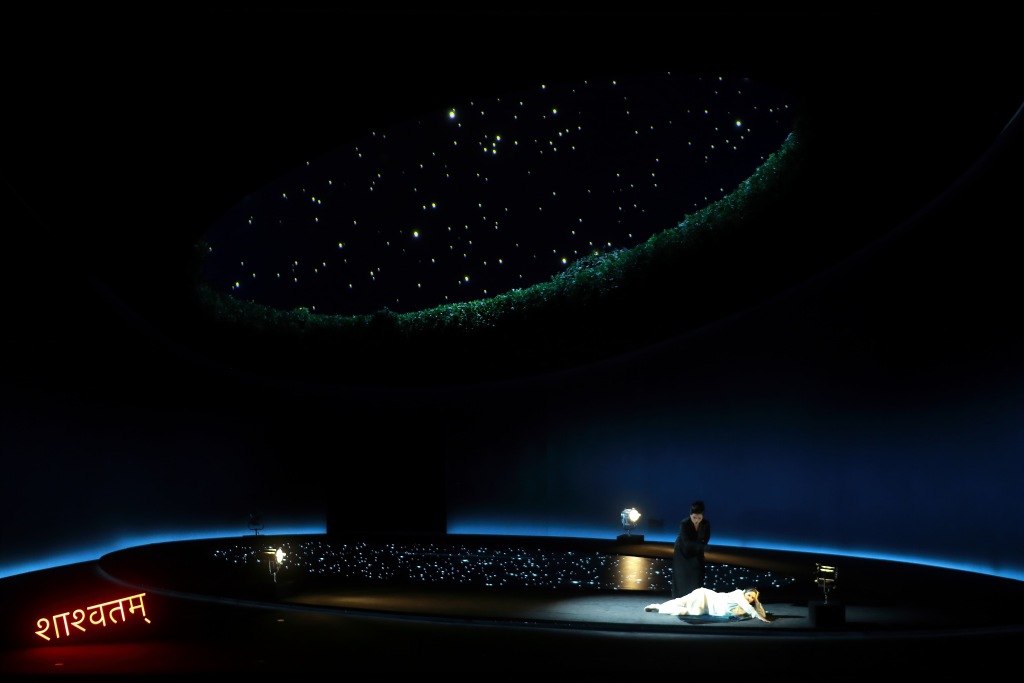

施瓦布的制作,2022年首演于拜罗伊特,继承了“二战”后由维兰德·瓦格纳打造的新拜罗伊特舞台审美体系,也就是用复杂的灯光加之简洁的造型重构歌剧的情节。全剧灯光的运用简直到了出神入化的地步,照明只是起到最原始的作用,大量灯带的装置,灯光造型的变换、强弱和闪烁重在配合音乐营造气氛,强化暴雨般的心理过渡和情绪转变,这些都为相对静态的造景赋予了变幻无穷的动态。

无论是伊索尔德的依依不舍还是特里斯坦的忐忑不安,焦躁中夹杂着许些期许的复杂感情都被包围着舞台的三条环形灯带闪烁着,被落地的探照灯旋转着深深表达了音乐的用意。第二幕末特里斯坦被刺,舞台上方徐徐降下的灯柱在视觉上饱满对应了万箭穿心,结合音乐的推波助澜,不禁让我在视觉和听觉上都达到颅内高潮,当然这也归功于5日晚演唱特里斯坦的英雄男高音科比·威尔希的出色发挥。

舞台上方和舞台地面各有一块圆形大屏幕,有时互为镜像,有时互为投影,屏幕被环形的舞台区域包围,巨大的空间为舞台调度留出充分空间。晴空、云雾、流水、旋涡和星夜的画面虚实结合,强化形象塑造,突出剧情背景,只是可视角相对狭小,完整体验估计只能顾及到极为有限的池座中间受众。呈弧形三面环绕舞台的造景其实像是三面巨大的反音罩,对于歌唱家来说犹如“聚能环”,仿佛弧形的太阳能灶一样把歌唱家的声音聚拢后反弹向观众席。第一幕中,5日饰演伊索尔德的尼娜·沃伦站在舞台中央背对观众席演唱,我能感到面部和耳朵数次被聚焦反射而出的强大声波震慑到。

这是一版具有强烈德国包豪斯简约派意味的工业设计风格的舞台,淡化了原著的时间轴和地域性,高超的灯光效果不愧于拜罗伊特音乐节的名声,无论是静态造景还是多媒体无一不在为音乐和剧情服务。

让我深有感触的还有舞美。这个基本上全程发生在航行和古堡中的情节,舞台上既无船只的影子也无桅杆的造型,连水手都是隐藏在乐池里演唱。空旷的舞台加之屈指可数的演员营造出神秘空灵基调,留个观众充分遐想空间。导演亦把舞台分为上下两层,犹如手机展开的折叠屏。第一层是两位男女主角施展的天地,行走着剧情的主线。第二层是大多是其他角色的剪影。这样的分屏式处理让故事的主线和副线一目了然,也能起到意想不到的烘托之效。第三幕开头的牧羊人音乐便由一位英国管演奏员站到第二层表演,直达幽暗深远的无人之境,毫无瑕疵的吹奏更是当晚乐团完美表现的缩影。

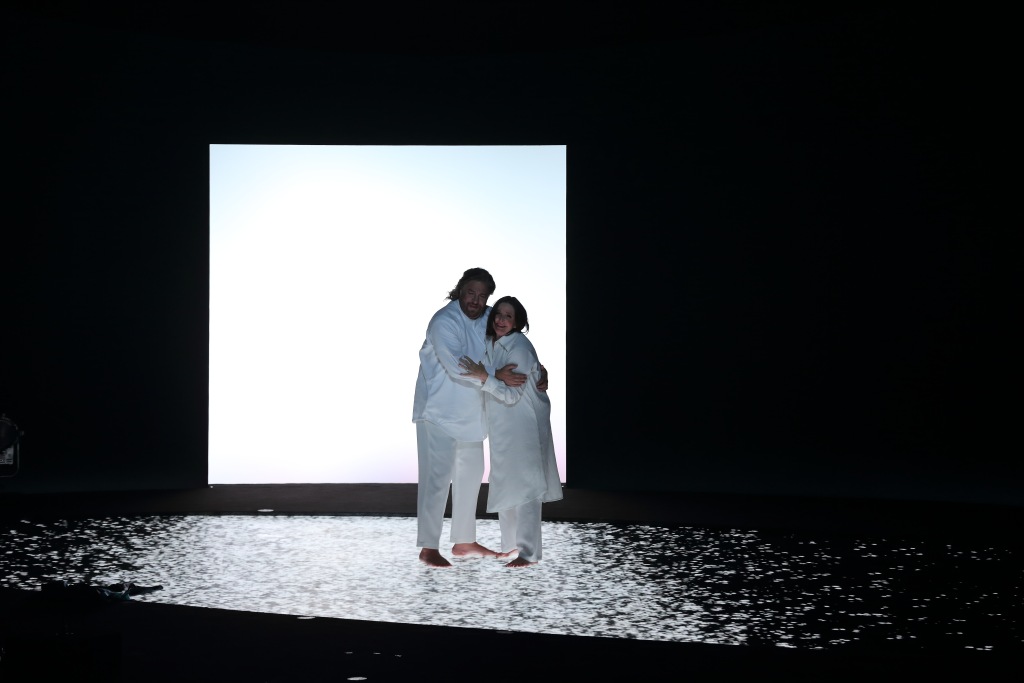

不过,舞美把看似对声乐最不合理的部分恰恰留给了最难演唱的男女主角。特里斯特和伊索尔德大部分时间都躺在舞台上演唱凹造型。最为夸张的是特里斯坦,约莫全程有半数以上以坐姿、卧姿、侧躺、反躺和正躺等躺姿演唱,那并不是教科书上所教的最科学的发声姿态。但为了情节需要,特里斯坦不是躺在温柔乡就是躺在行刑椅或者临终床。

这里就不得不说到5日特里斯坦的演唱者威尔希。不仅瓦格纳的粉丝有着自己的专有词汇,瓦格纳成熟期歌剧里的男女主角也有固定的行当称谓。瓦格纳女高音一般形容类似于伊索尔德、齐格琳德和布伦希尔德这样巨大体量的角色,英雄男高音则泛指类似于帕西法尔、特里斯坦、齐格弗里德和齐格蒙德的演唱者。他们的共同点便是耐力惊人、音量扎实、穿透力强。

威尔希的声音让我想到顶尖瓦格纳男高音如斯图亚特·斯盖尔顿和本·赫伯纳。他的演唱自始至终保有充分的音量和技术余量。简直感觉探不到底。第二幕中与伊索尔德的大段爱情二重唱如“爱之夜幕悄然降临”(O sink' hernieder, Nacht der Liebe),他极具松弛感,看似唱得毫不费吹灰之力,发出难能可贵的带有金属光泽的声音且持续输出,稳若泰山,抒情有加。与他唱对手戏的沃伦就有点唱得力不从心,声音穿透力佳却有着塑料般的色差。

我觉得我不应该对沃伦这位威猛勇敢的救场明星过于吹毛求疵,因为她所演唱的可能是所有经典歌剧中最难的女高音角色,是女高音中巅峰之作。瓦格纳笔下有两个女高音角色基本达到了近似的难度,一个是伊索尔德,一个是《尼伯龙根的指环》中的女武神布伦希尔德。论对综合实力的要求,伊索尔德难于布伦希尔德。

对于女高音来说,伊索尔德的难点主要体现在四方面。其一是最为直观的,就是演唱时长。洋洋洒洒的《特里斯坦与伊索尔德》演出时长超五个小时,歌剧总共三幕,女主角要唱满三幕,尤其是剧终前还要演唱长达十多分钟,需要巨大专注度并在音乐上力求升华的咏叹调“爱之死”。这就好像是选手刚刚跑完一个马拉松马上再要去游个八百米,是对女高音的体力尤其是耐力的终极挑战。

其二是情感幅度。 《特里斯坦与伊索尔德》 剧既有 《尼伯龙根的指环》 中英雄气概的戏份,也有含情脉脉的篇章,对戏剧女高音在冲劲和柔劲上的发力都有极高的要求,既要有戏剧女高音的豪迈,又要有抒情女高音的羞涩,在音域上则横跨两个八度,情感上的过渡和音高上的游走都要做到无缝丝滑。从这点来讲,伊索尔德雄冠瓦格纳女主角,其难度甚至超越了布伦希尔德。

其三是匹敌乐队。瓦格纳的歌剧大多都需要巨大编制的乐队,动辄百来号人组成惊涛骇浪般的声音屏障。女高音不仅要有足够的音量,更要有惊人的穿透力和清晰的咬字吐音,也就是人们常说的金属光泽的声音,才能不靠扩音穿透浓密、厚重而黏稠的乐队,直抵观众席最后一排。

其四是语言,尤其对于非德语母语的女高音来说。瓦格纳为这对爱情鸟男女主角洋洋洒洒写下了15000左右个唱词,体量相当于半本海明威的《老人与海》,其中伊索尔德7000个字,特里斯坦8000有余,每个人都等于要唱出一本短篇小说的字量。冗长、繁缛而老式的德语唱词需要花大量时间和精力背诵,加之乐团的伴奏经常不走声乐旋律线,咏叹调和宣叙调都被延绵的音乐推动所取代,演出时如无提词员,歌唱家容易忘词或和乐团脱节。

基于此,沃伦虽然在演唱上偶尔让人听来撕心裂肺,但在表演上让人赏心悦目,十分投入。2022年才迎来伊索尔德角色首演的沃伦音量惊人,有着广阔的发展前景,倘若深耕瓦格纳就能有所收获。瑞典女高音妮娜·施狄梅(Nina Stemme)是全球公认的瓦格纳女高音,6月1日她在费城的玛丽安·安德斯音乐厅和费城交响乐团及指挥家雅尼克合作了 《特里斯坦与伊索尔德》音乐会版,演唱伊索尔德并告别此剧。这是她横跨22年,演唱的第126场《特里斯坦与伊索尔德》。可见,演唱瓦格纳是不少顶尖歌唱家终生的艺术追求。

通过拜罗伊特在上海演出《特里斯坦与伊索尔德》,上海歌剧院的几位歌唱家初尝此剧,表现可圈可点。几位歌唱家声线上佳,表现力丰富,状态稳定。与国际一线歌唱家同台竞技并同剧出现,相信能让他们耳闻目睹演唱瓦格纳所需的特殊风格和语言要求,并有机会在此项目剩余两年的合作中朝着国际一线的要求进一步提炼打磨。

当2024年12月份刚刚宣布拜罗伊特在上海,引进制作和部分主角光环时,我其实保持着观望态度。歌剧的本质是音乐,拜罗伊特的强项也是音乐,具体体现在台上的歌者,更体现在台下的乐队。每年的拜罗伊特节日乐团和合唱团由各路顶尖好手汇聚而成,去年在乐池里吹奏圆号的就有柏林爱乐乐团圆号首席曾韵,指挥他们的则是像克里斯蒂安·蒂勒曼这样的瓦格纳权威。许忠和上海歌剧院,可否比肩拜罗伊特原生乐团和合唱团?这是我脑海里挥之不去的问号。

直到7月5日上午,我与卡特琳娜·瓦格纳在她所下榻的酒店咖啡叙旧。她是作曲家理查·瓦格纳的重孙女,也是拜罗伊特音乐节的总监,她不仅是瓦格纳歌剧的代言人,她就是瓦格纳。她用带有浓厚巴伐利亚德语口音的英语再三告诉我,基于7月4日的首演表现来看,许忠和上海歌剧院交响乐团的演奏水准完全可以媲美拜罗伊特音乐节乐团。言语之间她兴奋不已,我依旧将信将疑。

直到听到了黑乎乎的乐池里传来了特里斯坦和弦的那第一下饱满浑圆的重锤之后,我才渐渐意识到乐池里的乐团加之合唱团的表现可以用登峰造极来形容。近乎完美的完成度和零失误,厚重丰满的低音声部,坚挺稳定的铜管和清脆的木管,其他弦乐声部的稠密。除了一开头库尔文纳的几句“暴走”,乐团和歌者如胶似漆,就像石榴籽一样牢牢抱在一起,还有小提琴碎弓及快速段落的整齐划一,跟着情绪转变的音色转变,想必是乐团经过千锤百炼才能达到如此炉火纯青的地步。如果这支乐团在每场演出中都能保持如此竞技状态,那上海乐迷就又多了一个傲视全国的理由。

到第三幕时,我忽然间产生了恍惚,忘记了自己究竟在慕尼黑、马德里还是大上海。出神时,“爱之死”进入到渐弱收尾,终于传出那个等待了五个多小时的特里斯坦和弦的终止式出现,我正要进入虚无缥缈的至高境界,观众突如其来的掌声迫不及待地把我拉回人间。

当晚演出的一大遗憾是宋倩未能如约演唱伊索尔德,伊索尔德的魔咒依旧萦绕着中国舞台。截至2024年,国内曾五度上演此剧,演唱伊索尔德的均为外国歌唱家。

中国歌唱家在《特里斯坦与伊索尔德》一剧中男女主角的缺失也道出了国内声乐教学和日常演出训练的空白。拜罗伊特在上海是持续三年,一年一度的长效连续性合作,既是上海乐迷享受原汁原味瓦格纳歌剧的大好机会,也可以成为中国歌唱家学习正统权威瓦格纳歌剧唱法的天赐良机,足以填补空白。借助于和瓦格纳歌剧代名词的三年期合作,中国的主办方不妨可以考虑在接下来的三年里每年夏天选送满怀抱负的歌唱家赴拜罗伊特音乐节,与瓦格纳后代和各路权威深度接触,苦练德语,研习文化,深扎剧组,学习本事,从主角及配角的替补演员开始磨炼。如此一来,上海的歌剧演出整体实力便有力直指2010-2015年中央歌剧院在俞峰指挥下倾全院之力打造的“全华班”瓦格纳《尼伯龙根的指环》的辉煌,重现当年王威在四联剧中演唱布伦希尔德,国人首度拿下重量级瓦格纳女高音戴上的主角光环,甚至“反哺”拜罗伊特。

今天,拜罗伊特在上海;明天,上海在拜罗伊特。期待有中国指挥家、导演和主角在拜罗伊特登台的那一天。

(唐若甫,资深乐评人,澎湃新闻《上海文艺》栏目学术顾问)

转载请注明来自小橙子的城堡,本文标题:《上海“大码头”的源头活水,滋养中国演员登上拜罗伊特舞台》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 津ICP备2021005108号-1

津ICP备2021005108号-1